El dinosaurio colonial

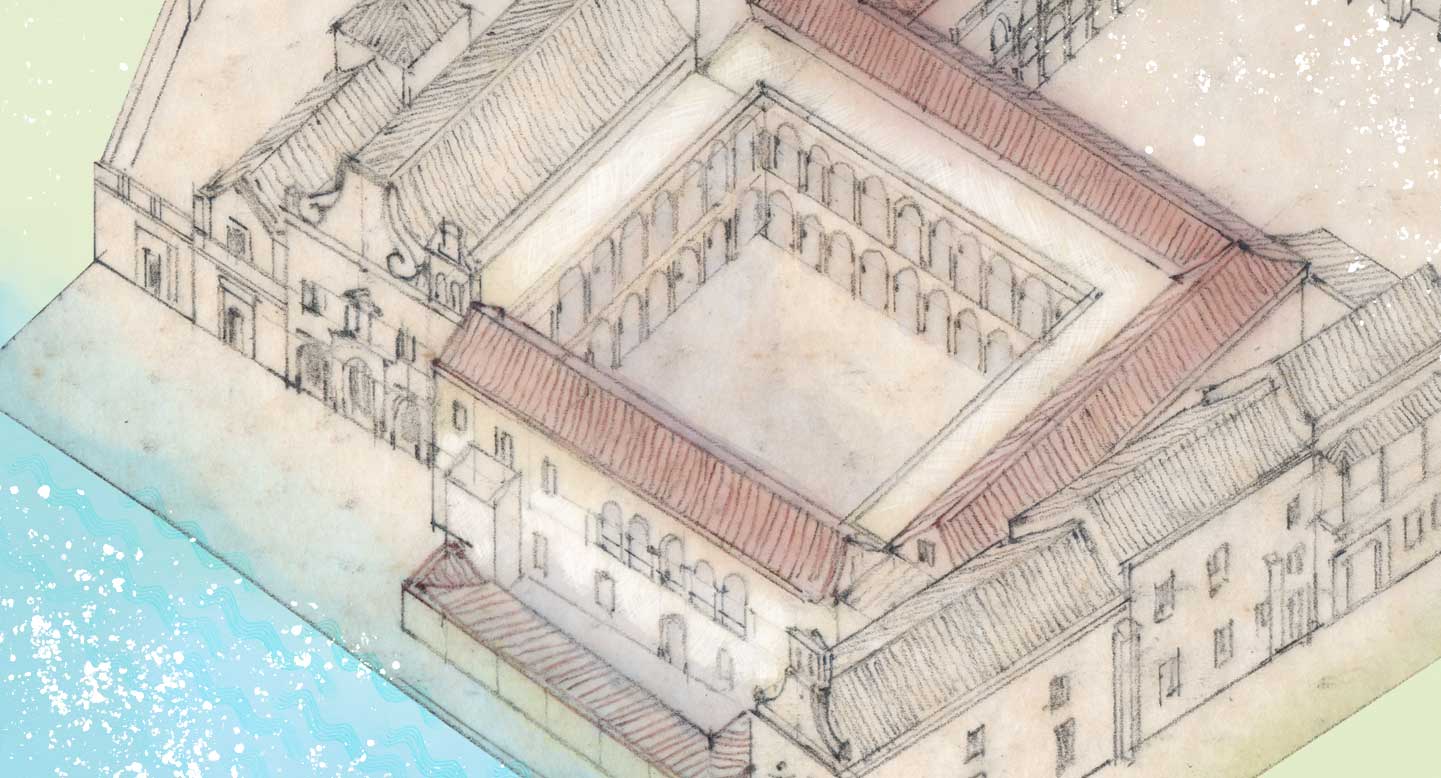

En Getsemaní, alrededor del claustro de San Francisco y de otros inmuebles circundantes donde se está construyendo un nuevo hotel ahora se ven obreros, grúas y vallas. Pero adentro también trabajan arqueólogos, restauradores, ingenieros estructurales y arquitectos descubriéndolo como nunca antes. Es como diseccionar un animal que evolucionó con los siglos. Se espera que la intervención quede tan bien hecha que pasen siglos antes de volver a abrirlo. Es el momento preciso para echar un vistazo a sus entrañas.

Con el pasar del tiempo, en América Latina los claustros claustros coloniales como el de San Francisco fueron mucho más que lugares de culto y el hogar de una comunidad religiosa: hospedajes, hospitales, ancianatos, centros sociales, centros educativos, cementerios, cuarteles, oficinas, etc.

El claustro de San Francisco cumplió varias de esas funciones, en una evolución que significó muros que se tumbaron y otros que se levantaron o estancias originalmente planteadas para una función que luego se reformaron varias veces para cumplir con otros propósitos. Intervenir un bien como este significa un esfuerzo gigantesco, pero sobre todo muy dinámico porque sobre la marcha se van descubriendo cosas que antes no se sabían y que obligan a ajustar los planes. Todo, en medio del cumplimiento de estrictas normativas y del objetivo clave de preservar el patrimonio cultural que significa un edificio así.

Comencemos por un hecho algo sorpresivo: el actual claustro de San Francisco no es el original. Antes hubo uno, algo más pequeño y recogido hacia la esquina de la iglesia de la Orden Tercera. Así lo demuestran los cimientos que aparecieron con las excavaciones arqueológicas. Otro indicio de ese primer claustro es que el tejado del templo de San Francisco (donde funcionó el Teatro Colón) desaguaba más abajo que el actual claustro. Estoy sería lo normal si su construcción hubiera estado igualada en altura con aquel claustro original. Harán falta más estudios y labor de archivo para determinar esta parte de su historia.

Cuando se construyó el segundo claustro -el actual- hubo el cuidado de “articularlo” con el templo. Esto de articular es la práctica de la construcción tradicional para el buen manejo de los volúmenes y la armonía de los edificios. Tenían que lucir como un conjunto orgánico, sin que una edificación resultara excesiva, recargada o de un estilo distinto. Había unas normas específicas de la iglesia católica, principalmente derivadas del Concilio de Trento, sobre cómo debían edificarse los conventos. Pero también cada orden religiosa tenían sus propios códigos, su estética, su manera de organizar los espacios, por ejemplo diferenciando las partes consagradas de aquellas destinadas al alojamiento y el recogimiento espiritual. Cada una tenía hasta sus propios monjes especializados en construirlos, una especie de arquitectos consagrados a la vida religiosa.

Pero en nuestro territorio, y en las demás colonias, las cosas eran un poco distintas. Aquí se recogía mucho de aquellas tradiciones y disposiciones, pero al mismo tiempo casi no llegaron arquitectos sino que hubo grandes maestros de obra, con una sabiduría transmitida entre generaciones. Respecto de las proporciones y el “aparejamiento” -para poner el caso- su conocimiento solía ser empírico pero de mucha calidad. El aparejamiento es la manera exacta de poner los ladrillos, la piedra y las vigas de madera en un conjunto funcional, estructural y bello.

Sin embargo, su conocimiento sobrepasó los siglos y hoy todavía perviven buena parte de las técnicas y saberes de construcción. En un proyecto como el San Francisco ese conocimiento resulta valioso. “Por eso nos gusta tener maestros de ‘pelo blanco’ en la obra. Muchas veces en las discusiones los llamamos para escuchar su opinión”, nos dice Ricardo Sánchez, el arquitecto restaurador a cargo de la obra y fuente principal para este artículo.

Aquello de las proporciones y los estilos arquitectónicos del catolicismo y sus órdenes religiosas tiene sus ventajas al intervenir uno de sus inmuebles. Hay muchos referentes diseminados por el mundo y en particular conjuntos franciscanos por toda Europa y América Latina. Así, se puede extrapolar una cosa de allí para entender algo de acá. Por ejemplo: hay muchas similitudes entre el claustro de Santa Clara, en el barrio San Diego, con el claustro de San Francisco. Para eso hay una razón de fondo: las llamadas hermanas clarisas (Hermanas Pobres de Santa Clara) son la segunda orden franciscana.

Entonces, resumiendo, para entender un dinosaurio como este hay que recordar que en su evolución se combinaron tradiciones europeas, católicas, franciscanas y criollas, y que con el paso del tiempo hubo un sinnúmero de modificaciones que lo fueron alterando, de las que no hay archivos o registros completos, así que solo excavando y retirando material es que empiezan a descubrirse las estructuras originales.

Del suelo para arriba

Para detenerse en un edificio así hay que comenzar por lo obvio: el suelo. Los hay arcillosos, de roca sólida, piedra arenisca, etc. Getsemaní era una isla y que su suelo original ‒enterrado ahora bajo cinco siglos de urbanismo y construcciones‒ es de arena. Eso implica unos retos distintos para cimentar un edificio de la magnitud del claustro.

Aquellos monjes y alarifes construyeron según el conocimiento y las prácticas de la época. Ahora, en la intervención que está en marcha se usa una combinación entre la restauración ‒que se preserve lo más que se pueda con su valor histórico y arquitectónico‒ y las técnicas contemporáneas de construcción, incluyendo algunas de punta.

Es el caso del terreno mismo. Se le está haciendo un refuerzo estructural que consiste en abrir un hueco cada metro, que luego se rellena con grava compactada mediante golpes mecánicos. Esto, en palabras sencillas, mejora el suelo para siempre y permite las mejores condiciones de estabilidad.

Luego del suelo vienen las zarpas, que en arquitectura son las grandes bases hundidas mucho más anchas y robustas que los muros que se levantan sobre ellas. Si se piensa en los gruesos muros coloniales que hay en Cartagena es fácil imaginarse el tamaño de estas estructuras subterráneas, de un metro y medio de ancho y construidas con piedra y cal.

Encima de las zarpas se construyen los muros. Estos delatan también las buenas y malas épocas; cuándo hubo y no hubo recursos económicos y materiales. Y el claustro tuvo de ambas: muros muy bien levantados, con buenos ladrillos y gran técnica de albañilería. Otros muros, en cambio, están mal construidos, con la mezcla de mala calidad y puesta a destiempo.

Una clave para reconocer un buen maestro de obra era el “enrace”. Funcionaba así: se iba levantando el muro y a una cierta altura, por ejemplo a la altura de los hombros, se ponía una hilera de ladrillos perfectamente nivelados, que formaban una sola línea visual. Luego de esa línea se seguía levantando el muro y más arriba, a una altura proporcional, se hacía otro enrace. El maestro bueno sabía hacerlo a la perfección. En el claustro hay ejemplos de esta técnica.

En 1991 hubo una intervención en la que vieron que el edificio había perdido casi la totalidad de sus pañetes, que originalmente eran de cal. Se vieron obligados a terminar de retirar los que había y reemplazarlos integralmente por pañete de cemento. Aquella era un intervención para acondicionar el claustro a un nuevo uso: ser la sede cartagenera de Artesanías de Colombia. Luego, algunos años después sería una subsede de una universidad local.

En esta ocasión las condiciones son distintas. Por una parte la legislación sobre conservación y las instituciones sobre temas culturales en Colombia son mucho más robustas y evolucionadas que entonces. Ello conlleva que cualquier intervención responda a unos protocolos precisos para proteger, preservar y poner en valor este tipo de inmuebles. Por otra, es la primera intervención integral en cinco siglos -del suelo al tejado y de todo el edificio-, con la intención de recuperar sus valores históricos y estéticos y la intención de darle nueva vida por otros varios siglos.

Eso implicó entre muchas otras acciones, retirar los pañetes del año 91. Con los muros desnudos empezaron a emerger sorpresas, de las que ya hablaremos en esta edición y en la siguiente. En la parte constructiva esos muros están siendo reforzados con mallas de basalto, una técnica pionera en Colombia que ayuda a darles una mayor estabilidad. También reemplaza el uso del hierro, que en estos climas tiende a oxidarse y generar nuevos problemas en el largo plazo.

En el 91, con las técnicas y el conocimiento de la época, se utilizaron una especie de grapas de concreto en forma de L para reparar las grietas y fisuras presentes en muy distintos muros. En esta ocasión se están utilizando fiocos, una especie de lazos de fibra de carbono, otra técnica contemporánea. Estos alcanza a llegar a lo más profundo de las grietas para constituir una especie de garra que alcanzan y sostienen todo.

Este artículo continuará en la edición de enero de 2020.

El refectorio y sus nichos

En los conventos medievales y coloniales el refectorio era un lugar muy importante. Su función práctica era ser el espacio para recibir la alimentación. Esto significaba que al menos tres veces al día, durante todos los días de su vida, los monjes se encontraban allí. Eso se aprovechaba para otros efectos, además de las lecturas sacras que siempre acompañaban las comidas. El refectorio del claustro se ubicaba en el primer piso y en la parte trasera del Claustro. Era muy alto, como era costumbre, y en su fachada del este había unas ventanas que dejaban entrar la generosa luz del Caribe. En alguna reforma estas fueron selladas totalmente. En la intervención actual se les está despejando de nuevo para llevarlos hasta donde sea posible a su punto original.

Solanas

Ahora se asume que el edificio Porto es original de la Colonia y parte del convento. No es así, pues se trata de un edificio distinto, construido en el siglo XX, que tapó la fachada original del claustro. Durante la colonia, el segundo piso del claustro terminaba justo detrás. Era una especie de terraza extensa y cubierta, con una serie de arcos y columnas de piedra, que terminaron ocultos tras el edificio Porto.

Enrace

En el claustro hay ejemplos de esta técnica. Se iba levantando el muro y a una cierta altura, por ejemplo a la altura de los hombros, se ponía una hilera de ladrillos perfectamente nivelados, que formaban una sola línea visual. Luego de esa línea se seguía levantando el muro y más arriba, a una altura proporcional, se hacía otro enrace. El maestro bueno sabía hacerlo a la perfección.