Un club de los de antes

El Club Cartagena en Getsemaní

Al llegar a su clásica sede del parque Centenario, el Club Cartagena tenía treinta y cuatro años de fundado. ¿Por qué decidieron moverse a un lugar fuera del barrio de más tradición? ¿Cómo fueron aquellos años en Getsemaní?

Corría 1891 y a Fernando Vélez Daníes le entusiasmaba la idea de crear un club a la manera inglesa. Un sitio de caballeros para departir y hablar de negocios en un entorno agradable. Antes, entre 1864 y 1867 había tenido una primera experiencia. Con la mayoría de socios de aquella tentativa, el primero de noviembre de 1891 lo volvieron a intentar. Fue un éxito. Muy pronto el club se convirtió también en el lugar preferido en la ciudad para hacer reuniones formales y recibimientos protocolares de funcionarios y figuras prestantes.

Las esposas y los niños aparecían por allí solo de cuando en cuando. La presentación en sociedad de las nuevas señoritas el 10 de noviembre, durante las fiestas de Independencia, era de lo más memorable. El padre bailaba con su hija la primera pieza y ella seguía con los jóvenes que se habían anotado en una lista. Cuando les tocaba el turno de bailar, los hombres se ponían en el hombro izquierdo el clac, un dispositivo para que las señoritas reposaran allí su mano mientras bailaban.

Cuotas y recargos

Lo de tener sede propia fue primero una utopía. Al comienzo ni siquiera había mobiliario propio, sino que los socios lo prestaban. Primero había que dejar que el club tomara vuelo y se consolidara. En eso estaban cuando llegó la sangrienta Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902. Su fin se celebró en el club con tres días de fiesta. Emergía entonces un nuevo escenario. La utopía comenzaba a parecerse a un sueño. Y a veces, los sueños se hacen realidad. Solo que, en este caso, concretarlo les tomó otros veintitantos años.

En 1904 el presidente de ese año, J.M.Pasos, ordenó un recargo en todos los servicios del club con el fin de recaudar fondos para la anhelada sede propia. Hubo un rechazo general y la medida fue reconsiderada. Mejores frutos cosechó en 1906 el presidente Nicolás Emiliani Billuzia, quien organizó bazares, aumentó la cuota en cincuenta por ciento e invitó a los socios más pudientes para que contribuyeron con sumas voluntarias establecidas por ellos mismos. Ese plan tuvo buena acogida.

Quizás uno de los problemas para consolidar la meta era que el club solía elegir nuevas directivas cada año, con los consecuentes vaivenes de visión y de gestión. El año clave fue 1917, cuando Fernando Vélez Daníes retornó a la presidencia, con la meta invencible de construir, por fin, la sede propia. Enrique Grau Vélez, su sucesor por seis años, entre 1918 y 1924, encaminó sus esfuerzos a consolidar la construcción del edificio que sería un nuevo hito moderno en la ciudad. A su vicepresidente, Daniel Lemaitre Tono, le correspondió el dispendioso y definitivo tramo final hasta la apertura, en 1925. Vélez Daníes les brindó a ambos su apoyo personal, de acceso a créditos y también prestó o puso de sus propios recursos cuando las cosas se tornaban demasiado grises.

Un cruce de caminos

Durante aquellos años de crecimiento del club, en Santafé de Bogotá un arquitecto francés se había hecho un nombre y no paraba de recibir encargos. Gastón Lelarge había llegado a Colombia en 1890, un año antes del nacimiento del club. Al comienzo ejerció como instructor de esgrima, de manejo de armas y como asesor del gobierno para organizar a la policía nacional a la manera de la gendarmería francesa. Solo en 1894 empezó a trabajar en la carrera para la que se había formado mejor. Desde entonces se convertiría en uno de los arquitectos más afamados del país.

Pasadas un par de décadas, los vientos cambiaron para Lelarge en la capital, tanto en lo profesional, lo personal como en la salud. Desde 1917 comenzó a recibir invitaciones para varios proyectos en Cartagena. Una de ellas, por supuesto, la del club, cuyo primer boceto está fechado en 1918, cuando aún vivía en Bogotá. Lelarge terminaría por mudarse a Cartagena en 1920 y aquí pasaría los restantes catorce años de su vida.

Sede nueva, espacio moderno

¿Por qué escoger a Getsemaní y no al barrio de la Catedral, en el Centro, donde había permanecido el Club en sus primeros veintitantos años? Aquel parecía el sector idóneo por tradición y prestancia.

Debemos, entonces, hacer un alto en el relato para dibujar con más precisión el escenario. Getsemaní era un barrio popular, sin duda, pero al mismo tiempo era mucho más que eso. Había mucha gente -algunos cálculos indican que llegó a tener diez veces más población que en la actualidad-. Y era una comunidad variopinta. Había pobres, sí, pero también gente muy próspera y en la mitad también algunas familias con recursos para llevar una vida razonablemente cómoda.

El Mercado Público, el primer gran hito de la modernidad urbana en Cartagena, llevaba dos décadas abierto y a su alrededor habían prosperado muy diversos negocios. La calle Larga y el Arsenal, con su puerto para recibo de mercancías, carbón, cocos y plátanos, tenían una vida enorme. Ni que decir del resto de muelles en Los Pegasos y la Bodeguita. La comunidad sirio libanesa se había asentado y generado negocios no solo para la ciudad sino para la región. Hubo una época en que los predios consecutivos de media calle frente al Centenario llevaban apellidos del Levante: Ambrad, Bajaire, Ganem y Beetar. Luego serían los vecinos del club.

El Parque Centenario había sido inaugurado apenas en 1911, y se había convertido en el sitio preferido para tomar el fresco de la tarde. Era un espacio moderno y que contrastaba con lo que se percibía como un centro decrépito. El tren, que tenía su Estación Central del otro lado del parque, llevaba tres décadas operando. El teatro Variedades era uno de los lugares de más acción en la ciudad y en pocos años llegarían el Rialto, el Cartagena y el Claver, que luego se convertiría en el Colón.

Todas esas hubieran sido razones suficientes para ubicar la nueva sede justo donde se construyó. Pero había una razón que hubiera tenido todo el peso por sí misma: la calle de la Media Luna. Desde el origen de la ciudad se había convertido en un eje comercial pues era la única salida por tierra. Era la calle para comprar los aperos para las fincas, los remedios para la familia o los productos que no se conseguían en el pueblo. De entrada o salida era conveniente hacer las compras allí. El Mercado Público no había hecho sino potenciar aquella vocación comercial tan antigua como el barrio mismo.

En resumen, si había una locación que garantizaba estar en el centro de los negocios y la vida productiva, pero también en el entorno más moderno de una ciudad que aspiraba a sacudirse de su pasado colonial ese era -sin duda- aquel flanco del parque Centenario. El terreno de la jabonería Alandete era el preciso para esos efectos.

Cambio de posta

“La obra comenzó a salir de sus cimientos hacia fines de 1923 o principios de 1924, recordaba Eduardo Lemaitre, hijo de Daniel. La obra, describe, era “de proporciones entonces descomunales en nuestro medio, y en realidad no iba a tener ni el aspecto ni la funcionalidad de un club social en una modesta ciudad provinciana, sino de un monumento arquitectónico de grandes proporciones”.

Por fin, el ocho de noviembre de 1925 -justo para las fiestas de Independencia- la nueva sede del Club fue inaugurada, aunque aún faltaba detalles de obra por rematar. Comenzó una época dorada en la que la silueta del club se convertiría pronto en un elemento muy destacado en la vida del barrio.

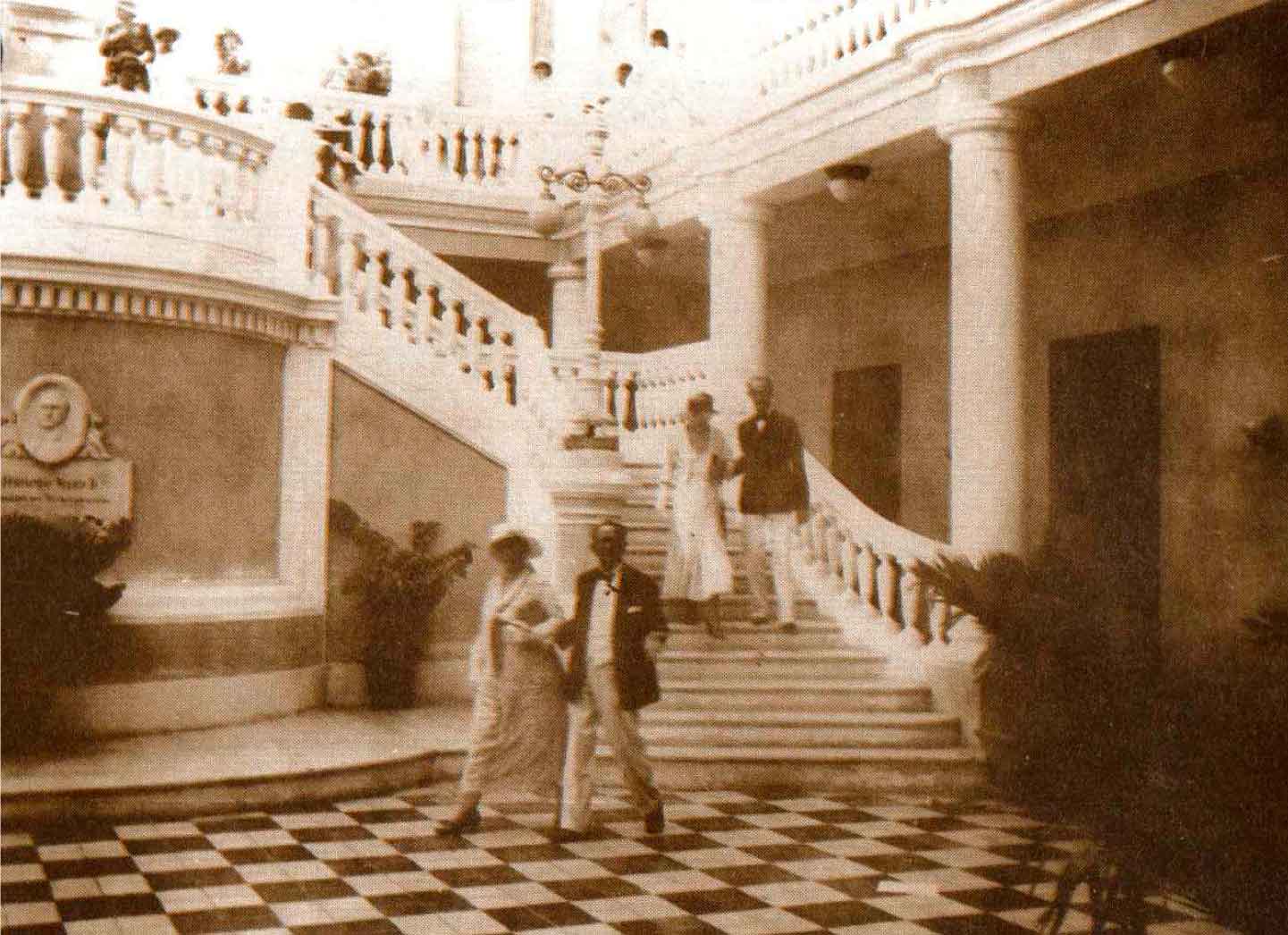

El gran salón del segundo piso, con vistas al parque, continuó la tradición de recibir a invitados notables. Hay diversas fotos de homenajes y banquetes con líderes poĺíticos como los presidentes Olaya Herrera y Eduardo Santos o de personajes notables como las princesas inglesas Elena Victoria y María Luisa Schleswig-Holstein, en 1934. Ellas son las que aparecen en una foto muy clásica del Club bajando por las escalinatas, acompañadas por dos socios. También se mantuvo como sede habitual para reuniones formales de distinto tipo. Luego vendría la relación cercana con el Reinado Nacional de la Belleza, que se consolidó con el tradicional baile de celebración en honor de la ganadora la misma noche de ganar su corona.

Hasta la apertura del hotel Caribe, en 1945, con sus nueve salones de eventos, el Club Cartagena en Getsemaní se había convertido en un epicentro infaltable para la vida social y política de la ciudad.

Desde el balcón

Yolanda Pupo de Mogollón se recuerda a sí misma asomada de niña a los balcones del segundo piso que dan al parque del Centenario, viendo las fiestas de Independencia. Entonces el bando se hacía en el camellón de los Mártires y sus alrededores. Las batallas de buscapiés eran una nube a la altura de la calle que muchas veces impedía ver con claridad lo que estaba ocurriendo abajo. “Las puertas se abrían hasta el piso y uno de niño quedaba ahí como en un nicho protegido por los mayores”, recuerda. Pero eran pocas las veces que los niños podían ir. El club seguía siendo un lugar eminentemente masculino. “Había una barbería en el primer piso, cuyas ventanas daban contra la calle. Los señores iban mucho a almorzar y en la tarde se tomaban un trago en el bar del primer piso antes de regresar a casa”, rememora.

Las señoras ocasionalmente organizaban tardes de bridge. Para los niños y adolescentes el Club era algo lejano salvo los últimos meses del año, cuando había algunas actividades para ellos, como la fiesta de disfraces en octubre. Las adolescentes esperaban con ansía el 10 de noviembre y el 31 de diciembre. “Suspirábamos todo el año para que llegaran las presentaciones de las señoritas en sociedad”, recuerda Yolanda. Las de noviembre eran un poco más festivas, por las fiestas de Independencia, pero las del 31 de diciembre eran mucho más solemnes. A esa fecha solían llegar las señoritas que estudiaban en Bogotá u otra ciudad y por el calendario escolar les era imposible en noviembre.

“Aquello del 31 de diciembre era una fiesta de etiqueta, en la que los padres se vestían de frac para presentar a sus hijas”, recuerda. La llegada del nuevo año la recibían en el salón principal. “A las doce de la noche escuchábamos las campanas de las iglesias de todo el Centro, los buques pitaban desde la bahía y los trenes desde los talleres en Papayal. Ese campaneo era precioso”.

Yolanda recuerda con cariño que a la salida de las fiestas de diciembre, en la madrugada, era común que los señores vestidos con su frac y las señoras con sus joyas se fueran a comer fritos o empanadas en unos kioscos cerca de la Orden Tercera. “Eso también era parte de las fiestas. Podía pasar al lado mucha gente y uno estaba tranquilo, seguro. Era otra época”, dice con nostalgia.

En las fiestas, los jóvenes solían agruparse en la terraza trasera, que era más fresca. Tenía unas luminarias muy bonitas y un coqueto entramado de madera alrededor. El salón principal se dejaba despejado para el baile, muchas veces con orquestas en vivo. Entre este y la terraza había unos salones sencillos donde se disponían las mesas para comer.

Luego vinieron los matrimonios. Hasta cuando era niña “se hacían en las casas, que tenían patios amplios donde se organizaban las mesas”. Pero luego se puso de moda hacer la recepción en el club. Ella y su esposo, Luis Mogollón, fueron de las primeras parejas en hacerlo así. Las ceremonias se hacían a media mañana -la de ellos fue en la Catedral- y la recepción consistía usualmente en un almuerzo formal y luego algo de baile. Para las cinco de la tarde ya todos los invitados se habían ido.

Ella y Luis se casaron en 1953. Al club le quedaban pocos años de esplendor en Getsemaní. Venían otros tiempos y la sede había quedado pequeña. “No había casi nada para hacer, en realidad era una gran sala de fiestas”, rememora Yolanda, pero al mismo tiempo añora la elegancia de la vieja sede, con sus aires de otros tiempos, el ángel y las escalinatas donde se solían tomar las fotos.

La fiesta del 25

Héctor Trujillo, cuyo padre fue gerente del club cuando él era niño recuerda -como Yolanda- que era un espacio casi exclusivamente de adultos, salvo las fiestas de fin de año, que nos describe así: “Entre los recuerdos más destacados de nuestra niñez está el bailecito del 25 de diciembre. Los hijos y nietos de los socios llegaban hacia las cuatro de la tarde para disfrutar de la música de la época, helados, galletas y confites. Las familias los motivaban a bailar, con poco éxito porque preferían disfrutar de sus juegos. Los trajes de las niñas eran bellos, llenos de organza y otras finas telas. Los hacían las hermanas Calvo, unas costureras que trabajaban con mucho esmero y convertían las telas en obras de arte. Aquello se convertía en una competencia de los padres para admirar cuál era el vestido más bello. A los niños varones les ponían vestidos “enteros”, que llamaban así porque tenían saco, que se quitaban a los veinte minutos por el calor y para jugar con mayor agilidad. Los de doce años en adelante sí bailaban y eran el orgullo de los padres. Las orquestas eran de calidad y la decoración muy destacada. Las madres se sentaban en el salón principal alrededor de la pista y los padres, que llegaban más tarde, se reunían en el bar para el desenguayabe de las fiestas de Nochebuena. Ese bailecito fue el máximo evento infantil del Club Cartagena en mi generación”

Dos nuevas épocas

En 1956 el futuro del club ya estaba decidido, tras la firma del contrato para construir la nueva sede en Bocagrande. Pero esa firma estuvo precedida de un debate entre generaciones: la mayor, que quería quedarse y la más joven, que quería un espacio moderno y amplio donde hacer crecer el club, pues la sede de Getsemaní no daba para más. Del club social para hombres de negocios se iba convirtiendo en un club para toda la familia. Se requerían espacios para recreación y deporte, como una piscina o canchas de tenis. El entorno de la vieja sede, además, había cambiado. El edificio de Lelarge se había asimilado pronto a su entorno, pero se había quedado vetusto muy pronto para los alcances del Club.

Fotografías tomadas del libro institucional Club Cartagena 1891 - 1991 100 años de historia.